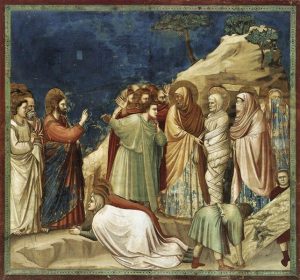

Bild oben: Hochzeit zu Kana, Giotto di Bondone (entstanden 1304–1306)

G.A. van den Bergh van Eysinga

Deutsche Übersetzung von Franz-Joris Fabri, 2004

Nicht als Glaubender, welcher Art auch immer, dem sein Glaube eine bestimmte Sicht auf das Neue Testament vorschreibt, untersuche ich das kirchliche Konglomerat heiliger Schriften; ebensowenig tue ich das als Theologe mit einem Faible für bestimmte Vorstellungen, die er darin wiederfinden möchte. Meine Vorgehensweise ist die des Religionswissenschaftlers, der mit den geweihten Urkunden des frühesten Christentums nicht anders umgeht als mit denjenigen anderer Religionen, sie somit historisch-kritisch zu verstehen sucht, indem er sie für sich selber sprechen lässt, ohne ihnen seine eigenen Ansichten aufzwingen zu wollen. Ich weiß sehr wohl, dass „Gläubige“ einen wissenschaftlichen, vorurteilslosen Standpunkt als unmöglich betrachten und Methode und Ergebnis neutestamentlicher Forschung von einer Entscheidung für oder gegen Christus abhängig machen. Wir kennen solche Töne aus dem Munde derer, die sich selbst dadurch bloßstellen und ihre Voreingenommenheit – nicht zugunsten der Wissenschaft! – deutlich zeigen. Hätten Wissenschaftler wie z. B. Snouck Hurgronje wissenschaftliche Koran-Exegese abliefern können, wenn sie keinen Zweifel daran gehabt hätten, dass die Mohammedaner den Koran richtig interpretieren? Was dem Forscher überall sonst als Stärke angerechnet wird, wird heutzutage als unverzeihliche Schwäche bezeichnet, namentlich von Theologen, die hinter Kuenen und Scholten zurückgefallen sind. Von gleicher Seite, die den Glauben in wissenschaftliche Texterklärung hineinschmuggelt, wurde gesagt: „wir gehen an Jesaja oder Paulus nicht so heran, wie wir an Homer oder Caesar herangehen”. Daraufhin habe ich die von der heutigen Theologie als unerlaubt betrachtete Frage gestellt: „Wieso nicht? Gehen wir denn nicht an alle alten Texte, die unser Interesse verdienen und haben, mit Ernsthaftigkeit heran und mit Respekt? Versuchen wir nicht, unsere Vorliebe oder Abneigung beiseite beiseite zu stellen, uns sorgfältig in sie zu vertiefen und vor allem die Texte selber sprechen zu lassen? Selbstverständlich sind die Geisteswissenschaften an den geistigen Inhalt und an die Formen ihrer Zeit

33

gebunden, sowie an das geistige Auffassungsvermögen des jeweiligen Forschers und an dessen Reife. Das aber macht den Unterschied zwischen Wissenschaft und dogmatischer Gläubigkeit nicht illusorisch; denn Wissenschaft ist durch die Bereitschaft gekennzeichnet, die eigenen Voraussetzungen und Annahmen auf den Prüfstand zu stellen und zu revidieren.

Dogmatisch festgelegte oder naiv gläubige Leute nehmen für sich dem unabhängigen Religionswissenschaftler gegenüber zur Zeit gerne eine extrem-moderne Betrachtungsweise in Anspruch und meinen dann, mit Verachtung auf den „rückständigen“ Rationalisten herabschauen zu können, der noch „möglich” und „unmöglich” zu sagen wagt, wenn er alte Daten im Hinblick auf ihren historischen Wert einschätzen muss.

Als Heiler durchwanderte Jesus das Land. Dem – im übrigen kompetenten– Theologen Dibelius zufolge muss dies unverkürzt als historische Wirklichkeit anerkannt werden. Dennoch kann er uns in diesem Zusammenhang versichern, dass Jesus nicht als Wunderdoktor aufgetreten ist (pfui doch! – bei der gegenwärtigen Wertschätzung des ärztlichen Standes und der damit einhergehenden Abkehr von Quacksalberei wäre diese Annahme für seinen Helden in der Tat kompromittierend!). Es ging Jesus nicht darum, sagt Dibelius (Jesus, Berlin 1989, S. 73 ff.), so viele Kranke wie möglich gesund zu machen. Wer aus ihm den Schirmheiligen von Christian Science macht, verkennt ihn; hätte Jesus derartiges tun wollen, dann hätte er wohl mehr Menschen geheilt und hätte seine Heilertätigkeit nach festem Plan im ganzen Land ausgeübt. Als ob er die heilende Tätigkeit des Herrn mit allen Mitteln auf ein Minimum reduzieren möchte, erklärt Dibelius, dass Jesus nur „beispielhaft“ und gelegentlich, „nicht planmäßig, nicht in umfassender Organisation“ Menschen geheilt habe. Aufgrund der Quellen, derselben für Dibelius und für mich, muss ich gegen seine Erklärung vorbringen, dass Jesus nicht mehr Menschen hätte heilen können, als er tatsächlich geheilt hat: buchstäblich nicht ein einziger Kranker war im ganzen Lande übriggeblieben (Mt. 4: 23 v., 9 :35). Er brauchte übrigens dazu auch nicht als wandernder Missionar und Arzt systematisch durch das Land zu ziehen: die Kranken kamen zu ihm und wurden sogar zu ihm getragen (Mt. 9 : 2 ff.).

Solche rationalistische liberale Theologen gehen aus

34

vom Gedanken: die dichterische religiöse Phantasie könne bezüglich des übernatürlichen Gottessohnes niemals die Behauptung aufgestellt haben, dieser habe irgend etwas nicht gekonnt. Deshalb muss der Bericht, dass Jesus in Nazareth keine Wunderdinge vollbringen konnte (Mt. 13 : 58) einen historischen Charakter haben; er bezeugt, dass Jesus ein Mensch mit beschränkter Macht war. Ich frage: wird nicht auch dem Asklepios ein eingeschränktes Vermögen zu heilen zugeschrieben? Wir lesen nämlich, dass in seinem Tempel alle Mittel eingesetzt wurden, um bei den Patienten den Glauben an den Gott zu wecken: je größer ihr Glaube, desto größer auch die Chance der Genesung. Dadurch aber wird Asklepios keine historische Person! Er ist und bleibt ein Gott. Christlicher Auffassung zufolge kann ein Mensch der Gnade Gottes widerstehen; dadurch wird aus Gott doch auch kein beschränktes menschliches Wesen.

Was ist eigentlich ein Wunder? Ursprünglich etwas, worüber man sich wundert, weil es der Alltagserfahrung nicht entspricht (miraculum, thaumasion). Das Wunder hat beim primitiven Menschen nicht die Bedeutung des Unmöglichen; diese Kategorie spielt erst dann eine Rolle, wenn man Naturgesetze kennt. Das Außergewöhnliche sieht der primitive Mensch als eine besonders klare Offenbarung von Macht. Die fortschreitende Erkenntnis der Natur bewirkt, dass es weniger Wunder gibt. Die sogenannte neuzeitliche Aufklärung will von Wundern nichts wissen. Sie versuchte und versucht immer noch, das Evangelium von Wundern zu befreien, die sie dann einer exaltierten Phantasie zuschreibt oder einer unsinnigen Erklärungsmethode von im Grunde völlig natürlichen Vorkommnissen.

Vor einem Dreivierteljahrhundert stellten die Wunder ein Hindernis dar, das Evangelium zu akzeptieren; umgekehrt benutzt man heute die Parapsychologie, um dessen Zuverlässigkeit zu beweisen. Mit Max Dessoir 1 verstehe ich Parapsychologie als Wissenschaft vom Grenzbereich zwischen dem normalen Bewusstsein und seinen pathologischen Zuständen. Früher hatte man die Alternative: entweder alle geheimnisvollen Vorkommnisse leugnen oder einem wundersüchtigen Mystizismus huldigen. Die moderne Psychologie lässt dieses Entweder-Oder nicht gelten; sie versucht, die

1 „Vom Jenseits der Seele. Die Geheimwissenschaften in kritischer Betrachtung“. 2. Aufl, Stuttgart 1918. S. V.

35

Vorkommnisse, wenn sie wissenschaftlich festgestellt wurden, zu erklären; eine okkultistische Lösung des Problems kann sie jedoch nicht als „Erklärung“ in Betracht ziehen 1.

Es liegt auf der Hand, dass man wunderähnliche Vorkommnisse, die auch heute noch erlebt werden, in den Dienst von Erklärungen ähnlicher Dinge aus der Vergangenheit stellen möchte. Seit langem schon hatte man von Jesus bewirkte Heilungen – er soll magnetopathische Kräfte in den Händen gehabt haben 2 – und die Erscheinungen des Auferstandenen mit Suggestion und Hypnose in Beziehung gesetzt. Hat nicht Renan die Auferstehung des Herrn mit der Sinnesverwirrung der besessenen Maria Magdalena erklärt? Dem Nervenkostüm des Paulus wird es zugeschrieben, dass auch ihm, als letztem einer langen Reihe von Augenzeugen, der auferstandene Herr erschienen ist.

Man verzehrte sich im Eifer, alles rational zu erklären, dieser Eifer selber aber war in höchstem Maße irrational. Jesu Wandeln auf dem Meer wurde verglichen mit Levitationen bei Schlafwandlern; Fernheilung mit Telepathie; dass der Auferstandene durch geschlossene Türen hindurchging mit Dematerialisation und Rematerialisation. In all dem sehe ich die Modernisierung eines alten Rationalismus, der aus dem Sohn Gottes des Evangeliums einen wegen seiner außergewöhnlichen psychischen Begabung vergöttlichten Menschen macht. So versucht man alles für den normalen Verstand Anstößige, das der alte Rationalismus mit Zaubertricks verschwinden zu lassen oder zu rechtfertigen suchte, ohne inneren Widerspruch zu reintegrieren in das Bild des Lebens vom großen Medium Jesus von Nazareth.

Dies aber wäre wissenschaftlich gesehen erst dann erlaubt, wenn die historische Zuverlässigkeit der Wundererzählung gegeben wäre. Verfügen wir hier aber wirklich über verbürgte Fakten? Der Verein für parapsychologische Forschung hat nach eigener Verlautbarung vor einigen Jahren außergewöhnliche Vorsicht und strenge Kritik beim Feststellen von Tatsachen gefordert. Die Wissenschaft muss von empirisch festgestellten Tatsachen ausgehen und diese dann erklären; sie darf aufgrund parapsychologischer Erklärungen

1 A.a.O., S. 29. 2 So C. A. Bernouillie „Jesus, wie sie ihn sahen“. Basel, 1928, S. 220 ff., 284.

36

heutiger Tatsachen, derartige Erzählungen aus der Antike nicht als historisch nachgewiesen ansehen.

Der Jesus der Modernen ist streng genommen nichts anderes als eine der Hypothesen, mit denen man den Ursprung der Evangeliengeschichte zu erklären sucht.

Beim Neuen Testament kommt noch etwas ganz anderes hinzu. Hier betreten wir das Feld der Kultuslegende und des Mythos. Die radikale, d.h. die unabhängige, ganz und gar undogmatische Kritik stellte durch ihren hervorragenden Vertreter J. van Loon die Frage: „Welchen Charakter hat die Evangeliengeschichte?“ Zu seiner Zeit, dem Ende des 19. Jahrhunderts, wurden vergebliche Versuche unternommen, die Entstehung der Auferstehungserzählungen zu erklären. Er sah darin eine falsche Fragestellung. „Wir legen a priori fest, oder besser, wir gehen stillschweigend von der Annahme aus, es gehe um die Auferstehung eines realen Jesus. Seit das Problem des realen oder idealen Charakters der Evangeliengeschichte in den Raum gestellt wurde (nämlich durch Prof. A. D. Loman, Prof. Allard Pierson u.a.), ist es nicht mehr erlaubt, von einer solchen unbewiesenen Behauptung auszugehen. Anders gesagt, das Problem der Auferstehung kann niemals für sich allein gelöst werden; die andere Frage, die nach dem Maße an Historizität oder Idealität der Evangelienerzählung, muss einbezogen werden“ 1. Ob Jesus eine historische Person war, betrachtete J. van Loon als eine falsch gestellte Frage; beim Namen „Jesus“ denkt man ja immer an einen Menschen. Sind uns denn eigentlich Berichte über einen solchen Jesus überliefert worden? Der Jesus der Modernen ist streng genommen nichts anderes als eine der Hypothesen, mit denen man den Ursprung der Evangeliengeschichte zu erklären sucht. Die zunächst zu stellende Frage muss lauten: welcher Charakter, der reale oder der ideale, muss der Evangeliengeschichte zuerkannt werden?

Ich kann mich hier bei dieser Frage nicht länger aufhalten; ich habe sie mehrmals abgehandelt, u.a. in meinem: Leeft Jesus of heeft hij alleen maar geleefd? (Arnhem 1930) und in Het Karakter der Evangeliegeschiedenis (Assen 1939). Ich weise nur auf die vielen Doketen des frühesten Christentums hin, die glaubten, Jesus sei nur scheinbar Mensch gewesen. Frage: Haben sich je Doketen zu Wort gemeldet in Bezug auf eine reale, historische Person? Hat man z.B. je behauptet, Mohammed, Fran-

1 „Theol. Tijdschrift“, 1895, blz. 478 v..

37

ziscus von Assisi oder John Knox hätten nur scheinbar einen Körper gehabt? Und doch waren auch diese Gegenstand tiefer Verehrung. Eine zweite Frage: War wohl bei den Juden als strengen Monotheisten, die Vergöttlichung eines Menschen denkbar?

Die Auferstehung Jesu wird besser beleuchtet durch die Auferstehungen von Tammuz, Adonis, Attis, Osiris als durch die rationalistische Visionenhypothese oder durch die Annahme, die Phantasie exaltierter Frauen habe dabei eine Rolle gespielt. In der Tat gehört das frühe Christentum zu den Mysterienreligionen, den eigenartigen Kulten, die um den Beginn unserer Zeitrechnung im Römischen Reich verbreitet wurden. Sie forderten von ihren Adepten nicht nur bestimmte religiöse Handlungen, sondern auch die rechte Gesinnung und persönliche Hingabe. Da sie sich nicht an den Bürger eines bestimmten Staates richteten, sondern an den Einzelnen, brachten sie eine neue internationale Bruderschaft hervor: alle Menschen sind Kinder Gottes und ihm gleich lieb. Diese Mysteriengötter sind nicht die unsterblichen Olympier. Es sind chthonische, unterirdische Götter, Vegetationsgötter der jedes Jahr absterbenden und wiederauflebenden Natur. Sie werden als Mensch gewordene Götter dargestellt. Ihre Mythen und Feste hängen zusammen mit Leben, Leiden, Sterben und Auferstehung eines jungen Gottes. In einem kultischen Drama wird alles, was dem Gott widerfuhr, bildlich dargestellt. Trotz seines Todes geht er nicht zugrunde, denn er verfügt über Kräfte des Lebens, die auch der Mensch braucht, um Seligkeit in der Nachwelt zu erwerben. Diese Götterkulte gaben dem ermüdeten und leidenden Menschen eine Vorahnung seiner eigenen Erlösung aus der Knebelung durch das Schicksal. Denn durch die mystische Vereinigung mit dem Gott wird dessen Geschichte im Gläubigen wiederholt. Der immer und überall von Dämonen verfolgte Mensch bekommt durch Sakramente Anteil an dem Gott und Heiland, der ihn erlöst. Diese Kulte haben auch zu einer spiritualistisch-mystischen Frömmigkeit geführt, welche alle diese Kulthandlungen als Symbole von Ereignissen im Inneren erklärte, vom Mystiker in Meditation und Ekstase erlebt. Viele Gebildete fanden darin Befriedigung, während das Magische und die realistische Darstellungsweise dieser Kulte die große Menge anzog.

Besonders der Kult des Dionysos, die Verehrung des Weingottes,

38

fordert hierbei unsere Aufmerksamkeit. Als Orphik war er von einer ekstatischen, wilden Form der Gottesverehrung abgemildert und zivilisiert worden zu einem so erhabenen Glauben, dass Miss Harrison sich fragt, ob er je übertroffen wurde. Diels hat erkannt, dass die Orphik in den wesentlichen Aspekten der Religion des Kreuzes so ähnlich ist wie keine andere Religion. Julius Grill 1 hat das Johannesevangelium durchgehend in Relation zum Dionysoskult betrachtet. Nicht ganz so weit, jedoch ein gutes Stück in die gleiche Richtung, geht Johannes Leipoldt 2, der ganz klar sagt, dass der Dionysoskult durch seine große Übereinstimmung mit dem Christentum über eine längere Zeit mehr als jeder andere Kult der Rivale des Christentums geblieben ist.

Gleich die Erzählung von Christi Geburt stimmt in vielem mit der des Dionysos überein. Semele wird schwanger durch den Himmel-Vater Zeus und kommt dadurch in einen enthusiastischen Zustand; sie bringt das göttliche Kind zur Welt, das selber Prophet ist und den göttlichen Geist verleiht. In Lk. 1: 39 wird Marias Enthusiasmus während der Schwangerschaft erwähnt: sie spricht prophetische Worte und Elisabeth wird dadurch voll des Heiligen Geistes, ja, unter Einfluss der pneumatischen Aura, die von der schwangeren Maria ausgeht, springt das Kind in Elisabeths Schoß sogar auf.

In meinem Matthäuskommentar habe ich geschrieben (S. 8 f.), dass Matthäus und Lukas die sich widersprechenden Vorstellungen von Jesu davidischer Abstammung und von seiner Zeugung durch den Heiligen Geist verbunden haben und dass wir uns darüber nicht mehr zu wundern brauchen als über die Tatsache, dass die Gläubigen über Jahrhunderte hinweg diesen Widerspruch anstandslos hingenommen haben. Obwohl sie den Genealogien keinen historischen Wert beimaßen, wollten manche Gelehrte daraus trotzdem Honig saugen für einen rein menschlichen Jesus. Aber bereits die Worte Mt. 1:16: „Josef, der Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde“ schließen den Gedanken einer Verwandtschaft dem Fleische nach zwischen Josef und Jesus aus; die Befruchtung der Magd Maria geschah offensichtlich „ohne Zutun eines Mannes”. Während überall sonst in diesem Geschlechtsregister gesagt wird: „er zeugte“, heißt es bei Jesus

1 „Untersuchungen über die Entstehung des 4. Evangelium“. 1902, 1923.

2 „Dionysos“. (Beiheft von Angelos, nr. 37). Leipzig 1931.

39

nur: „geboren aus Maria“. Sie ist dann auch schon schwanger, bevor sie mit Josef Gemeinschaft gehabt hat, und zwar vom Heiligen Geist (1: 18). Die davidische Abstammung, ein Dogma das hier der übernatürlichen Herkunft widerspricht, kann also keine Historizität beanspruchen. Noch schärfer kommt dieser Widerspruch zwischen davidischer Abstammung und Geburt aus dem Heiligen Geist heraus, wo es Lk. 3 : 23 heißt: „Jesus war ein Sohn, wie man meint, des Josef.“ Beiden Evangelisten zufolge stammte Josef von David ab, Mt. 1:20; Lk. 2:4. Es gab ein Dogma vom Christus als Sohn Davids. In dem Maße, in dem der Mythos des Gottessohnes zur Geschichte eines göttlichen Menschen umgeformt wurde, musste dieses ideale, prophetische Bild vom Zweig aus Jesses altem Stamm zu einem genealogischen Datum werden. Bultmann meint, in der Vorgeschichte bei Matthäus sei die Gestalt Jesu „ins Göttliche gesteigert“ worden. Das scheint mir unrichtig. Die ältere Vorstellung (bei Marcion, Markus, Johannes) eines als erwachsenem Menschen aus dem Himmel herabgestiegenen Gottessohnes wurde in Rom historisiert. Das machte eine irdische Geburt als Kind überflüssig. Es ist doch eigentlich das wenigste, was von einem realen menschlichen Wesen erwartet werden kann, dass es geboren wurde. Die Geburt ist mit Zügen gekennzeichnet, wie sie auch in den Geschichten sogenannter göttlicher Menschen aus dem Altertum vorkommen. Eine „Steigerung ins Göttliche“ bedeutet das keineswegs; vielmehr eine Vermenschlichung innerhalb der Grenzen des für ein göttliches Wesen Passenden.

Ein solches Wesen bekämpft in den Evangelien die bösen Dämonen, welche Krankheiten verursachen (Mt. 8 : 14 f., 23 ff.; 9 : 33; 17 : 18 und an vielen anderen Stellen). Auch Winde und Meer werden als Dämonen gedacht, die Jesus gehorchen (8 : 27); dies beweist dann den Bootsinsassen, dass er ein Gott ist. In der Erzählung der Besessenen zu Gadara (8 :28 ff.) ist vom Glauben als Vorbedingung für die Heilung nicht die Rede; ohne dass sie darum bitten, werden sie geheilt und das eigentliche Thema der Szene ist der Kampf Christi gegen die Dämonen. Wo die Menge ein Gefühl der Furcht überkommt beim Sehen solcher Heilungen, ist dies die Furcht vor dem Numinosen, dem Göttlichen (9 : 8; 8 : 34), das in Jesus aufscheint: wer den Gott sieht, dessen Leben ist in Gefahr.

40

Es ist nicht so, dass es eine historische Person gegeben hat, die mittels bestimmter psychischer Kräfte Heilungen bewirkte, deren Zahl und Art dann vielleicht durch die dichterische Phantasie einer späteren Generation flattiert dargestellt wurden; – nein, wir haben es hier zu tun mit dem kirchlichen Bild des menschgewordenen Gottessohnes, der, um tatsächlich die Erfüllung der messianischen Prophezeiung sein zu können, auch die vom A. T. zwingend vorgeschriebenen Wunder zu bewirken hat (11: 2 ff.). Wie eine rationalistische Texterklärung aussieht, läßt sich prächtig an der Geschichte des Wunders von Kana verdeutlichen. Zu der Mitteilung (2 : 1-2), dass die Mutter Jesu anwesend war, Jesus selber aber auch eingeladen war, lesen wir in einem ein halbes Jahrhundert alten Kommentar, was man als „Roman einer nüchternen Rationalität“ bezeichnen könnte: „Nicht ausgeschlossen, dass Maria, die Mutter Jesu, in Kana wohnte, denn sie macht den Eindruck einer Bekannten des Brautpaares“. Ich glaube, man könnte sich Hunderte solcher Möglichkeiten ausdenken, und wenn der Schrifterklärer dann weitermacht mit den Worten: „Josef wird nicht erwähnt und war wahrscheinlich schon gestorben“, neige ich dazu, die Situation ironisch noch ein wenig akzeptabler zu machen durch folgende Mutmaßung: Nach dem Tode Josefs dürfte Maria in schwierigen finanziellen Verhältnissen gelebt haben; sie musste ihren Haushalt in Nazareth aufgeben und suchte eine Stellung, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Glücklicherweise fand sie eine in Kana bei einer wohlhabenden Familie, deren Tochter jetzt heiratete. Somit gibt es eine wunderschöne Erklärung für Marias Wort: „Sie haben keinen Wein“. Das gehörte ja zu ihrem Tätigkeitsbereicht als Haushälterin!

Aber wir wollen lieber eine wissenschaftlichere Exegese anwenden. Jesus sagt zu seiner Mutter: „Was habe ich mit Dir zu schaffen, Frau?“ Das klingt unpassend, ja anstößig. Schon die Frageform ist provozierend; das Verhältnis von Mutter und Sohn wird hier geleugnet, was dann noch verschärft wird durch die dezidierte Abweisung von Marias Bitte, Wein herbeizuschaffen. Der Christus des vierten Evangeliums hat keine Mutter; er kommt geradewegs aus dem Himmel, wie bei Markus und bei Marcion. Dies schon zeigt den symbolischen Charakter der Erzählung; die Mutter Jesu repräsentiert hier die Gemeinde

41

Israels; sie ist die Personifikation des Alten Bundes. Die Diener in vs. 5, diakonoi genannt, sind Diener des Evangeliums, welche die Abendmahlzusammenkünfte organisieren und präsidieren. Denn gemeint ist in dieser Erzählung das Abendmahl als christliches Sakrament. „Meine Stunde ist noch nicht gekommen“, d.h. die Stunde von Jesu Leiden und Verherrlichung. Joh. 19 : 34 fließt aus der ihm am Kreuz mit dem Speer zugefügten Wunde Blut und Wasser, der Wein des Abendmahles und das Wasser der Taufe. Welches Kopfzerbrechen haben die sechs steinernen Wassergefäße mit je 2 bis 3 Metreten Inhalt (500 bis 700 Liter) den gläubigen Exegeten verursacht! Denn, wenn dann diese Wassermasse in Wein verwandelt wird, wird der Herr Jesus unmittelbar zum Verursacher eines gewaltigen Bacchanals. Der gute Luthard sieht es anders: es war nicht alles für das Hochzeitsfest gedacht, sondern zum Teil als Jesu Hochzeitsgeschenk für den Weinkeller des jungen Paares. Luthard mag keine Saufgelage, schätzt aber den mäßigen Genuss. Eine weitere Gruppe von Erklärern versuchte, das unglaublich große Quantum durch eine wohlgefällige Art der Berechnung zu verringern: nicht das ganze Wasser, sondern nur ein kleiner Teil davon an der Oberfläche wurde wohl in Wein verwandelt. Weniger erstaunt sind anscheinend die Exegeten über Gefäße von solch riesigen Dimensionen in einer Privatwohnung; denn, wenn auch hinzugefügt wird, dass diese „nach der Reinigungssitte der Juden“ da waren, so brauchte es für Hände und Geschirr wohl doch keine 5 bis 7 Hektoliter Wassers. Die riesigen Fässer erwartet man eher in einem antiken Tempel des Weingottes Dionysos. Und so kommen wir fast automatisch zum mythologischen Stoff, dem der Evangelist seine symbolische Erzählung entnommen hat.

Am 5. Januar wurde in Elis in Griechenland ein Dionysosfest gefeiert; am Vorabend also des 6. Januar, des Tages der Epiphanie, der Erscheinung des Gottes. Wir wissen, dass dieser 6. Januar, heute als Dreikönigsfest gefeiert, in den ersten Jahrhunderten als Geburtstag Christi galt, welcher erst im 4. Jahrhundert auf den 25. Dezember verlegt wurde. In einer Kapelle außerhalb von Elis wurden dann 3 leere Gefäße aufgestellt; die Tür wurde versiegelt. Am nächsten Morgen waren sie mit Wein gefüllt. So ähnlich auch auf der Insel Andros: das Quellwasser des Dionysostempels hatte jedes Jahr vom 5. Januar an sieben Tage lang Weingeschmack. In vielen Mythen wird Dionysos von seiner Mutter Semele begleitet. Schon

42

Justin der Märtyrer (± 150) hat die Parallele Dionysos-Christus gesehen (Apol. I 54 und Dial. c. Tr. Jud. 69), wenn er sie auch in seiner speziellen kirchlichen Manier interpretiert hat. Er sieht nämlich die heidnischen Mythen als das Werk von Dämonen, welche die Prophezeiungen des Alten Testamentes nachgeäfft haben, um auf diese Weise schon im voraus das Fundament des christlichen Glaubens, der erst viele Jahrhunderte später kommen würde, zum Wanken zu bringen; sie wollten den Eindruck erwecken, auch Christus wäre nur eine Art Sohn des Zeus!

Dem Weingott Dionysos zu Ehren feierten die Griechen das Fest der Anthesteria, das Fest der Blütezeit. Am ersten Tage begann das Fest mit der feierlichen Öffnung des Gefäßes, der Ankunft des ersten neuen Weines. Am zweiten Tag war der Gott selber anwesend, um seine Hochzeit zu feiern, den Dionysou gamos: ein Fruchtbarkeitsritus aus alter Zeit; der Gott verbindet sich mit der Mutter Erde. Merkwürdig, dass die frühe Kirche an ihrem Epiphaniafest Christi, am 6. Januar, ausgerechnet das Weinwunder als Beweis der Erscheinung des Gottes Jesus betrachtete. Der fleischgewordene Logos schenkt den Wein, die Religion des Geistes; dieser Wein ist aber auch sein Opferblut, das alle Sünden abwäscht, ganz anders als das Reinigungswasser des Judentums; sein Tod und seine Auferstehung bewirken Neuerschaffung und Wiedergeburt.

Der Autor nennt (vs. 11) das Kanawunder ein Zeichen (sèmeion). Damit meint er wunderbare Geschehen oder Handlungen, die den übernatürlichen Charakter des Bewirkers beweisen; das Wichtigste am Zeichen ist jedoch, dass es eine höhere Wahrheit verkörpert, dass es etwas Transparentes ist, durch das die höhere Wahrheit hindurchstrahlt. Saint-Yves schrieb zurecht in seinen Essais de Folklore Biblique von 1923: „Vom Dionysoskult an bis zum Christlichen Kultus hat das Wasser niemals aufgehört, sich am 6. Januar eines jeden Jahres in Wein zu verwandeln. Und der vierte Evangelist, der in diesem Wunder die Möglichkeit erkannte, eine von ihm geliebte Idee zu illustrieren, zögerte nicht, es auf Jesus zu übertragen und vielleicht gleichzeitig dadurch eine Praxis zu christianisieren, die man nur sehr schwer hätte ausrotten können (p. 221).“ Diese Christuslegende steht somit auf dem Boden agrarischer Riten, analog zu denen, die über Dionysos und sonstige Mysteriengötter erzählt

43

werden. Die Kunst des Mittelalters zeigt in den Darstellungen der Hochzeit zu Kana wenig vom Brautpaar. Die Gestalt des Jesus steht so sehr im Mittelpunkt des Festes, dass man ihn als den Bräutigam sehen könnte. Der Gast tritt eigentlich als Gastgeber auf, und der Evangelist hat dazu allen Anlass gegeben; 2:9 spricht er über Jesus als über den Bräutigam 1. Es gibt zu viele übereinstimmende Details zwischen diesem Jesus und Dionysos, um an Zufall zu glauben. Heißt Jesus nicht der wahre Weinstock? Der Wunder wirkende Hochzeitsgast ist selber Bräutigam und wir denken an das Fest der Hochzeit des Dionysos, an die Mutter, Begleiterin beider Götter, an die gewaltigen Tempelgefäße, unwahrscheinlich in einer bürgerlichen Wohnung. Drei Jahre dauert Jesu Wirken als Pendant zu den drei Monaten von Dionysos’ Epiphanie; dass Jesus drei Tage lang in den Hades entschwindet, findet seine Entsprechung darin, dass Dionysos alle drei Monate in den Hades entschwindet. Das Merkwürdigste bei alledem ist wohl, dass der ursprünglich ekstatische Wahnsinn des Weingottes Dionysos sich im jüngeren, ethisch gewachsenen orphischen Dionysoskult mit tiefer Weisheit gepaart hat: der Gläubige vertiefte sich in den Tod des Dionysos. Nicht weniger als sechs Mal gibt es in den Evangelien die Erzählung einer wunderbaren Speisung, mit so manchen Varianten, doch stets an das Abendmahl erinnernd. Bei Johannes, der keinen Gründungsbericht vom Abendmahl hat, ersetzt sie diesen, und sie hat sogar die Funktion einer Einleitung zu einer Abendmahlslehre. Ich gehe aus von Mt. 14: 13-21. „Als es aber Abend geworden war“ (14: 15) lässt bereits an „Abendmahl“ denken. In den Worten von vs. 19 : „und er nahm die Brote, brach sie und gab sie ihnen“, Worte, die in den Brotbrechungsgeschichten wiederholt vorkommen, sehe ich eine liturgische Formel, wobei jedes einzelne Wort seine Bedeutung hat. Als Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls den Jüngern das Brot reicht, sagt er: „Nehmt, esset! dies ist mein Leib“. In seiner Menschwerdung nahm Jesus einen Leib an, den er durch das pneuma, den göttlichen Geist, weihte; er brach ihn in seinem Sterben; den zerbrochenen Leib teilte er mit den Seinen. Das erinnert uns treffend

1 Vgl. die wichtige Studie von Hans Schmidt, „Die Erzahlung von der Hochzeit zu Kana. Eine religionsgeschichtliche Studie“. Berlin 1931.

44

an Dionysos, von den Titanen zerrissen und verschlungen. Im Orphischen Mysterienkult wird dies nachgeahmt durch das Zerreißen und Verspeisen des Opfertieres, das den Gott selber darstellte. Man aß den Gott-Stier, um selber Gott zu werden. So aßen die Bacchanten Efeu, in dem die Gottheit wohnte. Der Herr der Christen ist im Brot des Abendmahls wie Dionysos im Stier. Das Brechen seines Leibes bewirkt das Werden des neuen Leibes, der Gemeinde. Im Brechen des Brotes wird der Herr den Seinen offenbar als der zwar Gestorbene, der jedoch lebt als der Auferstandene und Erhöhte, der den irdischen Leib annimmt und ablegt, wie es ihm gefällt.

Wie die Mysterien ihre Kultlegende hatten, welche die Zeremonien des Gottesdienstes verständlich machen musste – Dionysos, Attis, Osiris hatten einst dasselbe getan, was ihre Verehrer seitdem wiederholten – so ist es auch im Christentum, wo ja der Herr die christliche Taufe vom Noch-nicht-Christen Johannes dem Täufer empfängt und das Abendmahl selber mitfeiert l.

Selbstverständlich hat sich der Rationalismus auch für die wunderbare Speisung eine natürliche Erklärung ausgedacht: es soll ein „beschleunigter Naturprozess“ gewesen sein. D. F. Strauss 2 schrieb zurecht, dass die Erzählung dann ganz anders hätte lauten müssen: in der Hand Jesu hätte dann ein Körnchen hundertfaltige Frucht tragen und reif geworden sein müssen. In der Wundergeschichte ist nicht die Rede von einem reinen, lebendigen Naturprodukt, sondern von einem toten und durch menschliche Bearbeitung veränderten Prozess, an dem Müller und Bäcker beteiligt waren.

Es ist kein Zufall, dass bei Mt. und Mk. auf die Speisung der Fünftausend sofort Jesu Wandeln auf dem Meer folgt. In den Sprüchen des Jesus Sirach (24 : 5) wandelt die Weisheit auf den Meereswellen. Es ist der göttliche Herr über den Tod, denn das Meer wird als Abgrund und Tod gedacht. Diejenigen, die in der Offenbarung des Johannes (15: 2) auf dem gläsernen Meer stehen, haben den Tod besiegt. In einer Rede von Kaiser Julian Apostata (gegen den Kyniker Heraklios Or. VII 219 D) heißt es: „Herakles wandelte auf dem Meer, als wäre es fester Boden. Was war denn überhaupt dem Herakles unmöglich?

1 Vgl. „G. S.“ VII, S. 3 ff.. 2 „Leben Jesu“, 2. Aufl. Bd. II, Tüb. 1837, S. 207 ff..

45

Was hätte sich seinem göttlichen und reinem Leib widersetzen können? Die sogenannten Elemente mussten der schöpferischen und vollkommenen Kraft seines unbefleckten und reinen Geistes dienen. Denn der mächtige Zeus hatte ihn mit Athene Pronoia zum Heiland der Welt erschaffen“.

Die Erzählung von Jesu Wandeln auf dem Meer dürfte, wie die von der Verherrlichung auf dem Berge, ursprünglich zu denen über die Erscheinungen des Auferstandenen gehört haben.

So komme ich von selbst zur Auferstehung. Im vierten Evangelium gibt es dafür eine Art Vorschau in der Erweckung des Lazarus (Joh. 11). Giotto hat in der Unterkirche von St. Franciscus in Assisi, in der sogenannten Magdalenakapelle, die Auferweckung des Lazarus und die vor dem auferstandenen Christus kniende Maria einander gegenüber platziert.

Auf diesem Gemälde sieht man an der Seite noch das geöffnete Grab Christi. Das Lazaruswunder ist die allerhöchste Offenbarung der göttlichen Macht Christi und gleichzeitig Prototyp von dessen eigener Auferstehung. Der schwierigste Vers ist 33. Als Jesus die Schwester des Toten und ihre Umgebung weinen sah, beschimpfte er den Geist und erregte sich. Ich glaube seinerzeit aufgezeigt zu haben 1, dass mit Geist hier das in Jesus selbst vorhandene pneuma gemeint ist; dieses muss, um das anstehende gewaltige Wunderwerk zu vollbringen, aktiviert und mobilisiert werden; mit diesem Vers wird die für das Wunder erforderliche Konzentration beschrieben. So wird die erforderliche Pneuma-Anspannung erreicht. Sein eigenes Weinen ist anders als das der Trauernden, es gehört zum Procedere der Totenerweckungstätigkeit. In der Magie hat alles, was den Körper verlässt, seine Bedeutung. Nach dem noch einmal wiederholten embrimaasthai, dem „Schnauben“, „Brüllen“ oder „drohend, mit Nachdruck, Befehlen“ (vs. 38), sagt Jesus zum Vater: „ich danke Dir, dass Du mich erhört hast“. Offenbar ist das große Wunder bereits geschehen und Lazarus zum Leben zurückgekehrt, obwohl er noch in der Höhle liegt. Jesus fühlt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist, so wie er fühlte, dass die Frau mit dem Blutfluss den Saum seines Kleides berührt hatte (Mt. 9 : 20 ff.); der Pneumaverlust wird ihm augenblicklich bewusst. Das erklärt auch das „Berühre mich nicht!“ (Joh. 20 : 17).

1 In „N.T.T.“ 1926, S. 221 ff.; auch in „Premiers Ecrits du christianisme“, Paris-Amsterdam, S. 129 ff..

46

Der Auferstandene warnt Maria, sie soll ihn nicht berühren, denn, so sagt er, „ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater“. Der Christus, der sich durch sein Pneuma Grab, Tod und Hölle entzogen hat, trägt dieses Pneuma noch im Höchstmaß bei sich; seine Himmelfahrt steht bevor, die eine gewaltige Aufladung mit pneumatischer Kraft erfordert. Der Geist ist jetzt in einer solch hohen Konzentration in ihm, dass eine Berührung tödlich wäre; Pneumaverlust könnte seine Himmelfahrt unmöglich machen. Er will sich ja nicht egoistisch beim Vater seiner göttlichen Natur erfreuen; es ist zum Nutzen der Seinigen, dass er weggeht: nur so kann der Geist über sie kommen, der im Moment nur noch in ihm wie eine Energie von allerhöchster Spannung wirkt, von dem sie aber später am Pfingstfest einen Anteil empfangen werden. Aus dem gleichen Grund will er an dem Ort vorbeigehen, an dem die Emmausjünger einkehren; sie müssen darauf drängen, dass er bleibe. Als ihnen dann beim Brechen des Brotes, dem hochheiligen Sakrament, die Augen geöffnet werden, so dass sie den Auferstandenen erkennen, macht dieser sich unsichtbar, wieder durch seine wunderbare pneumatische Kraft. Und wandelnd auf dem Meer wie auf Festland will er an den Jüngern vorbeigehen, weil er sonst einen Verlust an Pneuma riskieren würde. Marcion las in Gal. 1:1, dass Christus sich selbst auferweckt habe: der pneumatische, himmlische Christus erweckt nach drei Tagen sowohl den verstorbenen Lazarus als auch den verstorbenen Christus.

Meine inzwischen verstorbenen Utrechter Amtsbrüder Obbink Sr. und Brouwer haben seinerzeit drucken lassen, dass Totenerweckungen auch heute noch vorkommen. Sie beriefen sich dabei auf die heutige medizinische Wissenschaft. Daraufhin habe ich bei mehreren Mitgliedern der medizinischen Fakultät in Utrecht nachgefragt: Sie kannten keine solchen Fälle und sie zuckten mit den Schultern angesichts einer solchen theologischen Wissenschaft.

Gerade die Auferstehung war oft Anlass zu rationalistischen Erklärungen. Ich denke an Kirsop Lake: die Frauen des Osterberichtes kommen zum Grab des Herren, um dem Toten ihre Pietät zu erweisen. Sie sind sich nicht ganz sicher über den Ort, an den man den Herrn gebettet hat. Zum Glück erscheint ein Friedhofsangestellter, in einen langen weißen Mantel gekleidet, der ihnen zuruft: „Er ist nicht hier“. Er wollte sagen: „Ihr müsst

47

weitergehen; Ich werde euch die Stelle schon zeigen“. Die Frauen jedoch, extrem exaltiert durch die bitteren Erfahrungen der vergangenen Woche, geben dem Manne nicht einmal die Gelegenheit, dies zu sagen. Wegen der Erscheinung des vermeintlichen Engels von panischer Angst ergriffen, eilen sie in die Stadt. Dort begegnen sie den Aposteln, die inzwischen in Visionen erfahren haben, dass der Herr nicht im Tode verblieben sei, sondern wahrhaft auferstanden: die Osterbotschaft. Als die Frauen das hören, sagen sie: auf dem Friedhof hat ein Engel uns das schon zugerufen: „Er ist nicht hier“, und gewiss wohlmeinend, aber dennoch aus der Luft gegriffen, legen sie dem Friedhofsangestellten auch noch die christliche Osterbotschaft in den Mund: „Der Herr ist wahrhaft auferstanden!“

Zwar dürfen wir den Fall kurz belächeln; hat dennoch eine solch unwissenschaftliche Bibelerklärung – Folge fehlender Kongenialität mit der Bibelerzählung und Produkt einer gar zu nüchternen, platten Phantasie – hat sie nicht auch ihre traurige Seite?

Die Evangelien kennen nur einen Gottmenschen Jesus; der Mensch Jesus, nur Mensch, ist durch den Rationalismus des 18. und 19. Jahrhunderts willkürlich-unwissenschaftlich aus den Evangelien konstruiert worden. Die Entstehung des Christentums lässt sich niemals erklären aus Leben und Wirken des Jesus der liberalen Theologie. Die Vergöttlichung eines Menschen, in dessen Gesellschaft man gegessen und getrunken hat und den man auf elende Weise hat sterben lassen, ist ein größeres Wunder als alle Wunderberichte zusammengenommen. Gegenstand der Evangelienerzählung ist der Christus, der im Himmel zuhause ist, an den die Christen glauben, und nicht der sterbliche Jesus, den man ohne Grund in den Himmel erhebt und dessen himmlische Herkunft man gleichzeitig leugnet. Der Kern des Christentums steckt in der Idee vom Gottmenschen-Heiland, dem christlichen Mysteriengott. Die Betonung seiner Menschheit durch die Evangelien haben ihm wohl einen bedeutenden Vorsprung verschafft vor den andern Heilandsgestalten des Hellenismus. Historisch festgemacht bot das Christentum eine Stütze und einen Mittelpunkt für die religiöse Phantasie der Menge, eine anschauliche Gestalt, die Glauben hervorrufen konnte. Das Christusmysterium wird der Menge in Form eines Gleichnisses

48

erzählt. Aber schließlich ist die Menschheit Christi nicht weniger ein Glaubenssatz als seine Gottheit einer ist.

Dem Christen von heute sind Wunder nicht das Wichtigste am Evangelium. Mit Wundern bleibt man immer noch dem Sinnlichen verhaftet; sie bestätigen keine geistigen Werte. Das eigentliche Wunder ist der Geist.

Eine gewisse Anti-Wunder-Stimmung kann man auch im N. T. finden (Mt. 12: 38-42, vgl. 16 : 1-4). Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer fordern von Jesus ein Zeichen, er weigert sich aber eines zu geben. Die Wahrheit des Christentums liegt in der Tat auf höherem Niveau!

Wenn die Wunder Sicherheit geben sollen, müssen sie erst selber gesichert sein. Was durch Wunder bekräftigt werden soll, ist die Idee, aber die bedarf keines Wunders. Der wahre Glaube ist geistiger Art. Wunder sind da für die Außenstehenden, um Juden und Heiden zu unterrichten, sagt Hegel. Hat sich aber einmal eine christliche Gemeinde gebildet, dann braucht sie keine Wunder, denn sie hat den Geist in sich, der in alle Wahrheit einführt. Es ist ein Verdienst der Aufklärung, dass sie den Wunderglauben überwunden hat. Man darf vom Menschen nicht verlangen, dass er an Dinge glaubt, an die er auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung nicht mehr glauben kann; das wäre ein Glaube mit einen endlichen Inhalt. Ob bei der Hochzeit zu Kana die Gäste mehr oder weniger Wein bekamen, ist vollkommen gleichgültig, und genau so nebensächlich ist, ob die verdörrte Hand einer bestimmten Person geheilt wurde, denn es laufen Millionen von Menschen umher mit verdörrten und missgebildeten Gliedmaßen, die von niemanden geheilt werden. Das Nicht-Geistige kann nicht Inhalt des Glaubens sein l.

Der magische Idealismus als Geheimwissenschaft des Altertums hatte merkwürdige Denkformen. Er lehrte, dass im Kosmos alles mit allem zusammenhängt; dass Ähnliches mit Ähnlichem in Beziehung steht; dass Gleichheit nach der Zahl ein Nachweis von Wesensverwandtschaft ist; er übertrieb den Gebrauch von Analogieargumenten; Namen und Zahlen hielt er für das Wesen der Dinge und Intuition war die wertvollste Art von Gewissheit. Dieser magischen Weltanschauung ist

1 Siehe Hegels „Philosophie der Religion“, ed. Bolland, S. 184 f., 680.

49

die Menschheit allmählich entwachsen. Die vernünftigen Züge an ihr wurden in die idealistische Philosophie integriert, jedoch nicht ohne vielfache Erhellung und Durchdringung. Der von mir bereits erwähnte Max Dessoir schreibt im letzten Teil seines Buches fesselnd über diese Dinge. Er bedauert, dass viele unserer Zeitgenossen sich gegen Klarheit sträuben, dass sie ihre Liebe einem primitiven Weltbild schenken, weil sie es als etwas Grundlegendes und Entscheidendes erfahren. Ihr Empfinden, sie seien auf die eine oder andere Weise mit primären Vorstellungen der Menschheit verbunden, verwandelt sich in die Überzeugung, dass sie damit über ehrwürdige alte Wahrheiten verfügen; sie stellen nur sehr geringe Ansprüche und freuen sich deshalb über infantile und missgebildete Formen des Idealismus; bei ihrem Desinteresse für geistige Anstrengung kommen ihnen Lehren gut zupass, die keine eigene Denkarbeit erfordern und den Glauben um so mehr entfachen, je törichter sie sind; einige dieser Glaubenssätze kann man wirklich nicht als Rückfall in die Vergangenheit bezeichnen, sondern vielmehr als ein solcher in die Dummheit 1. Vorläufig meine ich, man sollte die Weisheit vorziehen.

1 Dessoir, A.a.O..

50